コンポスト(:compost)とは一体なんでしょう?

毎日のようにキッチンから出る野菜・魚といった有機物の生ごみ。これらを私たちは生ごみとして処分しています。

生ごみの90%は水分と言われ、焼却するには膨大なエネルギーコストがかかります。地域の環境はもちろん、地球規模で有効に活用できる取り組みはできないものかと考える人たちの活動はSDGsなどを通じて多くの人たちに届いています。

江津の町でも他人事ではなく、自分たちの生活に密着しているテーマとして捉えイベントを開催してみんなで一緒に学んで実践していきませんか?

・こうした生ごみを有効に使うアイデアがあるなら聞いてみたい。

・どういう仕組みでできるの?理科とか化学?

・「堆肥(たいひ)」って聞いたことはあるけど詳しく知りたい!

・地域資源や食の循環というテーマに興味がある。

本イベントは、コンポストの普及活動をしている専門家の方をお招きし、座学とフィールドワークの2ステップでしっかり学んでいただける特別企画です。

毎日のように出る生ごみ処理こそ、有効活用できるようにひと工夫、ワンアクションしてみる。少しでも関心がある方のご参加を企画・運営するGO-ganicワーキングチーム一同お待ちしております。ぜひお気軽にご参加ください。参加費は無料です!

【開催概要】

2024年11月30日(土)

参加費:無料

〈STEP 1〉

●コンポストってなぁに?

〜食の循環・座学編〜

時間|10:00-12:00

特別講師|木村 真知子 氏(NPO法人 循環生活研究所 理事長)

場所|浅利地域コミュニティセンター

〈STEP 2〉

●野原で資源を探そう!

〜食の循環・実践編〜

時間|13:00-15:00

フィールドガイド|深町 桂市 氏(NAO FARM)

場所|菰沢公園〜あさりの杜

特別講師

木村 真知子氏

Machiko Kimura

NPO法人 循環生活研究所 理事長

自然環境教育やワークショップ運営の経験を経て、じゅんなま研の活動へ参画。コンポストや環境教育に関する子ども向けプログラム実施や、コンポストアドバイザー養成、堆肥を使った菜園講座の企画運営等に従事。高齢者宅のコンポストの手入れ訪問を行う「見守りコンポスト」事業をはじめコミュニティコンポストで栄養循環を実践するLOCAL FOOD CYCLINGのしくみ普及を担う。生きもの好きな一児の母。

【お知らせ】

・筆記用具やノートなどご持参ください。

・汚れてもよい服装、あたたかい格好でご来場ください。

・できるだけSTEP 1とSTEP 2の両方でご参加いただけると理解が深まります。

・当日はコンポストのキット販売(受注のみ)を予定しています。

・お飲み物や昼食は各自ご用意ください。※運営側では飲食の販売等は行いません。

・STEP 1終了後、浅利地域コミュニティセンターで昼食を済ませ、菰沢公園の遊具があるあたりに13:00にお集まりください。

・小雨程度の場合はSTEP 2は実践します。当日の天候を見て、予め雨具もご用意ください。(実践不可と判断した場合はSTEP 2は浅利地域コミュニティセンターで行います。)

・その他、都合により掲載内容を変更する場合がございます。ご了承ください。

イベントレポート

この日集まった約40名の参加者は、江津全体で循環型社会を目指すために、すぐに実践したいアイデアを持ち帰ることができました。

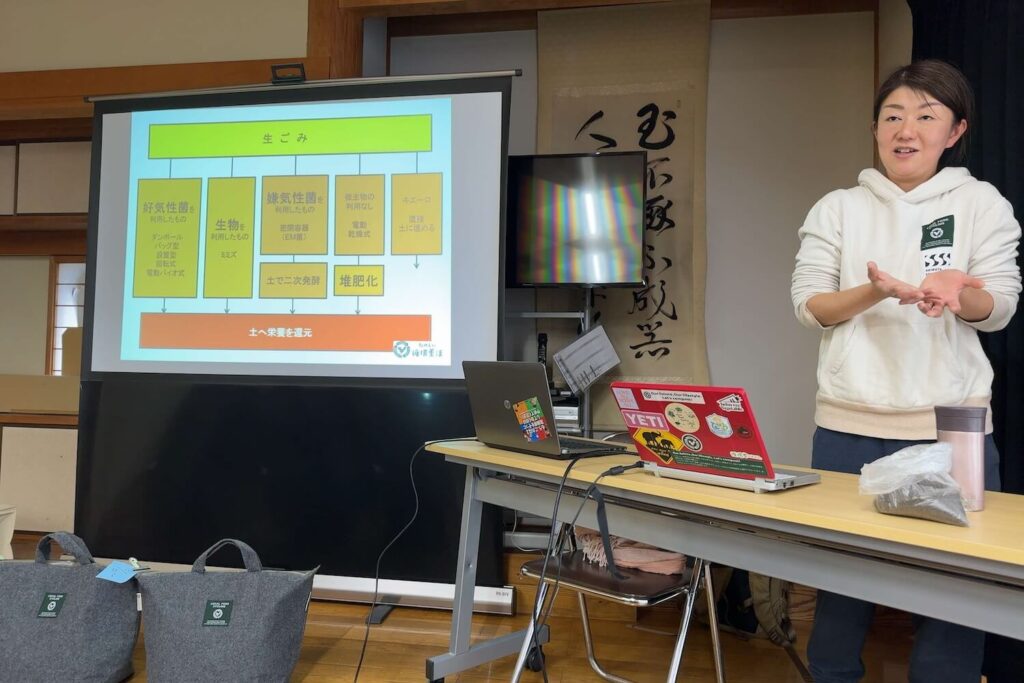

11/30(土)NPO法人循環生活研究所理事長木村真知子さんをお迎えして生ゴミや落ち葉や枯れ草などの自然物から堆肥をつくり、身近に循環生活を実践する講演会を持ちました。

浅利コミュニティーセンターでの講演では、日本が抱える肥料や食料の輸入依存の問題、有機農業の重要性、そして地域循環型社会の実現に向けたコンポスト活用の取り組みが語られました。水分が9割と言われている生ゴミを堆肥化して地域内で活用する「ローカルフードサイクル」の導入により食料自給率向上と地域の持続可能性を目指します。 現在、肥料を含む多くの物資を海外に依存する日本は、有事に物資が入らなくなった場合のリスクが大きいです。

その中で、国内での食料生産を支える方法として有機農業が注目されています。しかし、有機農業の基盤となる堆肥の確保には課題があり、地域内で循環型の仕組みを作る必要です。 ローカルフードサイクルは「半径2キロでの地域内循環」を目指しています。

●家庭や事業所で出る生ゴミをコンポスト化する。

●生成された堆肥を地域の畑やコミュニティガーデンで使用する。

●育てた野菜を再び地域内で消費する。 これにより、地域の中で資源が循環し、輸入への依存を減らすことが可能となります。

コンポスト普及の課題を取り上げ、具体的な生ゴミコンポストの運用方法を学びました。

●普及率の低さ コンポストの利用率は1割程度に留まり、多くの人が生ゴミを燃やして廃棄している現状が指摘されました。

●コストと手間 助成金を活用して無料で配布した場合、継続利用が困難になることが多く、利用者に適切な負担を求める仕組みが必要とされています。

●技術的課題:生ゴミの適切な処理には、水分調整や酸素供給などの技術が求められます。講演では、初心者でも扱いやすいダンボール型コンポストの利点が詳しく説明されました。

●コンポストの仕組みと活用:コンポストには、好気性菌や嫌気性菌を利用するもの、ミミズコンポスト、電動乾燥型など多様な種類があります。それぞれの利点や適用範囲が解説されました。

●運用方法:水分量の管理、酸素供給、混ぜる頻度などが成功の鍵となります。さらに、熟成期間や使用可能な生ゴミの種類についても具体的なアドバイスが提供されました。

●課題と解決策:虫の発生や臭いへの対策として、カバーや専用の容器の使用、混ぜ方の工夫を紹介。

午後は落ち葉から堆肥をつくるワークショップが行われました。菰沢公園に場所を移し、落ち葉を拾い、Naoファームに設置された落ち葉堆肥木枠に投入し、分解促進の米糠を混ぜながら、楽しく土づくりを行う実践を共有しました。 コンポストの普及は、地域の持続可能性を高める鍵であり、家庭から始めることでその効果を実感できます。

写真・文:平下 智隆(GO-ganic ワーキングチーム)